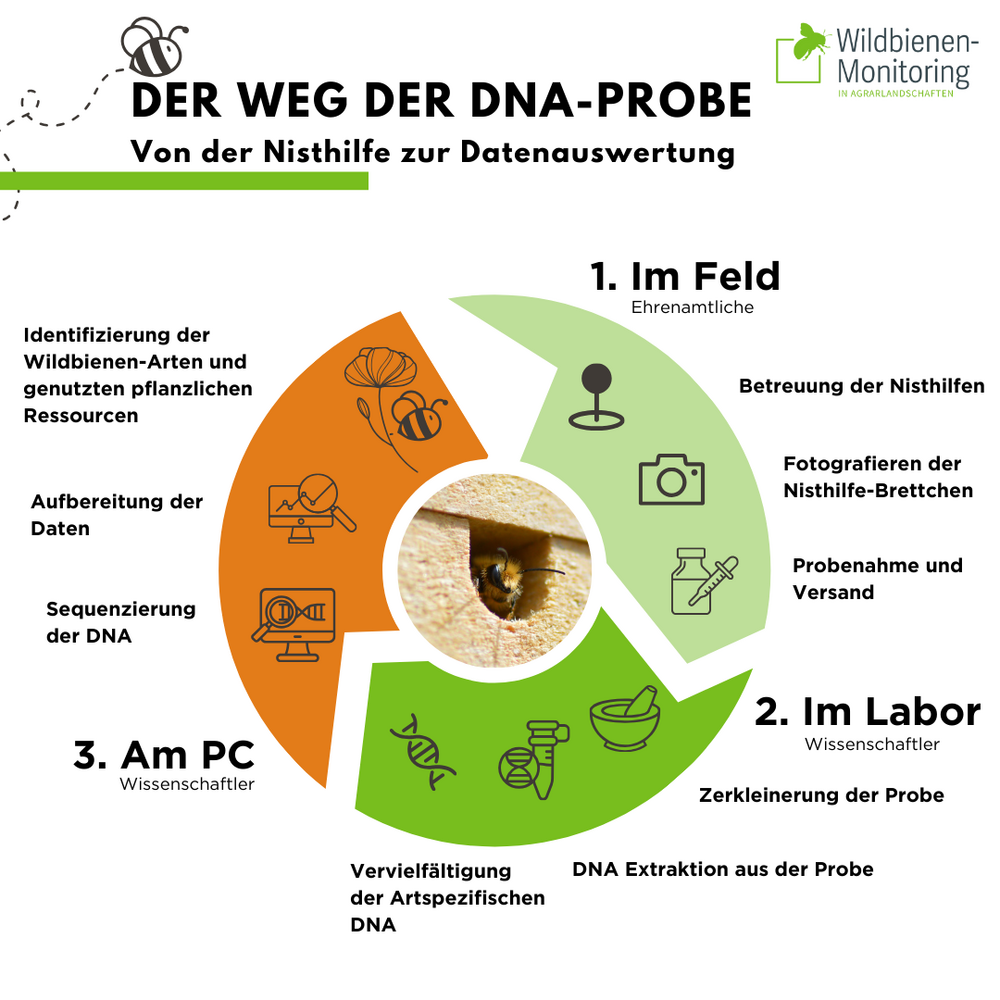

Der Weg der DNA-Probe

Sammeln, Bearbeiten, Analysieren: Dies sind die Schritte, die unsere eDNA-Proben aus den Nisthilfen durchlaufen. Ehrenamtliche aus ganz Deutschland und wissenschaftlich Mitarbeitende des Thünen-Instituts sind an den einzelnen Schritten beteiligt.

eDNA aus Nisthilfen: Von der Probenahme bis zur Artbestimmung

Am Ende der Wildbienen-Saison ist eine Nisthilfe voll mit Überresten, die ihre Bewohner wie Wildbienen, Wespen und Gegenspieler das Jahr über dort zurückgelassen haben: Baumaterial, Pollen, Kot und verlassene Kokons. Diese Überreste enthalten wertvolle Informationen für Forschung und Monitoring in Form von eDNA (Umwelt-DNA), mit deren Hilfe viele Wildbienen und ihre Nahrungspflanzen auf Artebene bestimmt werden können.

Im Citizen Science-Projekt Nisthilfe-Patenschaft entnehmen Ehrenamtliche, deren Nisthilfen sich im 2. Zyklusjahr befinden, im Herbst eDNA-Proben aus ihren Nisthilfen und schicken sie an das Thünen-Institut zur DNA-Analyse. Welchen Weg die Probe dabei nimmt, bis aus ihr Artinformationen abgeleitet werden können, zeigen wir Schritt für Schritt.

Was ist eDNA?

eDNA steht für „environmental DNA“, auf Deutsch Umwelt-DNA. Als eDNA wird genetisches Material bezeichnet, das Organismen durch ihre Interaktion mit der Umwelt hinterlassen und zum Beispiel aus Boden, Wasser oder Nisthilfen gewonnen werden kann.

Überblick: Der Weg der DNA-Probe

Schritt 1: Probenahme und Versand

Alle Ehrenamtlichen erhalten Probennahme-Sets, in denen sich unter anderem Probeflaschen und Spatel befinden. Damit entnehmen sie organische Rückstände der Wildbienen-Nester samt eDNA pro Nisthilfe und senden sie an das Thünen-Institut für Biodiversität. Dort angekommen werden die Probeflaschen gewogen und in einer Tiefkühlkammer bei ca. -20 Grad Celsius gelagert.

Anleitung Nisthilfe-Patenschaft

Müssen die Nisthilfen nach der Probenahme von DNA-Resten gereinigt werden?

Nach der DNA-Entnahme startet der zweijährige Nisthilfe-Patenschaft-Zyklus wieder von vorne. Die Nisthilfen werden erneut besiedelt. Die neuen Bewohner „putzen“ ihre Wohnung vor dem Einzug und entfernen größere Rückstände ihrer Vormieter. Beim Besiedeln hinterlassen sie frische DNA, die älteren Spuren werden überlagert. Gleichzeitig ist die ältere DNA natürlichen Abbauprozessen ausgesetzt (siehe auch Kapitel Was sind die Grenzen dieser Methode?). Die älteren Spuren sind deshalb bei der nächsten DNA-Entnahme im darauffolgenden Jahr bei der Analyse vernachlässigbar. Sollten dennoch ältere Spuren erfasst werden, sind diese mit Hilfe der Daten aus dem früheren Zyklus sowie der Fotos des aktuellen Zyklus erkennbar.

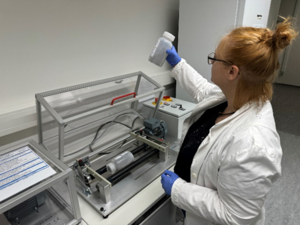

Schritt 2: Homogenisierung - Die Mühle im Labor

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Labor geben kleine Metallkügelchen zusätzlich zur Probe in jede Flasche und legen die Probeflaschen anschließend auf eine spezielle Mühle. Diese Mühle („Topfroller“) bringt die Proben in eine Rotation. Durch die Bewegung mahlen die Stahlkügelchen in der Flasche das Material zu einer gleichförmigen, gut durchmischten Probe. Wenn die Probe die gewünschte Pulverform erreicht hat, wird eine winzige Teilmenge entnommen. Wenige Milligramm reichen für die weitere Analyse aus. Die restliche Probe wird erneut eingefroren und für das Probenarchiv haltbar gemacht.

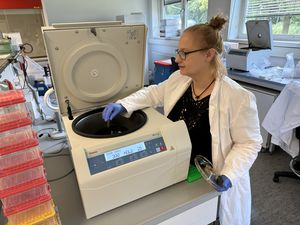

Schritt 3: DNA-Extraktion - Ein Programm mit vielen Waschgängen

Im dritten Schritt wird die DNA extrahiert, in dem die übrigen, störenden Bestandteile „weggewaschen“ werden und nur reine DNA zurückbleibt. In mehreren Waschgängen wird die Probe filtriert.

- Lyse: Hierbei werden die Zellen, in denen sich die DNA befindet, in einer Lösung aufgebrochen. Das passiert mechanisch, wiederum mithilfe kleiner Kügelchen, und chemisch durch spezielle Enzyme.

- Filtrierung: Ähnlich wie bei einem Kaffeefilter wird die Probe nun durch einen Filter geschleust. Dabei werden nach und nach die übrigen Zellbestandteile von der DNA getrennt, die DNA bleibt im Filter hängen, Bodenstoffe und Proteine rutschen durch. Der letzte Schritt ist die sogenannte Elution. Dabei wird die DNA aus dem Filter getrennt und in einer speziellen Flüssigkeit gelöst. 92 Proben können im Labor am Thünen-Institut gleichzeitig gefiltert werden.

Kann es passieren, dass Arten dabei „durchrutschen“?

Bei sehr großen Proben kann es auch bei gründlichem Mahlen und Mischen dazu kommen, dass nicht alle Artinformationen aus der Nisthilfe in der Milligramm-Probe enthalten sind. Um dennoch aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, ist es wichtig, dass die Anzahl der analysierten Proben groß genug ist.

Schritt 4: PCR - Die Nadel im Heuhaufen finden

PCR (Polymerase-Kettenreaktion) dürfte seit der Corona-Pandemie vielen Menschen ein Begriff sein. Tatsächlich funktioniert die PCR der eDNA aus Nisthilfen ähnlich wie die PCR-Corona-Tests. Nach der DNA-Extraktion ist die Probe weiterhin bunt gemischt. DNA von verschiedenen Organismen kommt darin zusammen. Die Genome (das Erbgut) der Organismen liegen zumeist als Ganzes vor. Das heißt, dass darin alle genetischen Informationen des Organismus enthalten sind. Speichermedium dieser Informationen sind die Chromosomen in der DNA.

Die meisten dieser Erbinformationen sind für die Bestimmung der Art allerdings irrelevant. Lediglich bestimmte Basenabfolgen in einem Abschnitt der DNA-Sequenz sind artspezifisch und ermöglichen die Bestimmung der Art. Durch das PCR-Verfahren wird genau die Information herausgesucht, die für die Arterfassung wichtig ist: Vergleichbar mit der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen, die ein Magnet anzieht und bindet. Sobald der relevante Abschnitt in der DNA gefunden ist, wird diese Sequenz innerhalb des PCR-Prozesses kopiert und vervielfältigt (DNA-Amplifizierung).

Wie wird die relevante Information in der DNA gefunden und kopiert?

Sogenannte Primer sind kurze DNA-Stücke. Sie werden eingesetzt, um die DNA-Sequenz, die vervielfältigt werden soll, zu markieren. Das Enzym DNA-Polymerase dockt an diese Primer an und leitet das Vervielfältigen ein.

Warum wird die DNA-Sequenz vervielfältigt?

Das mehrfache Kopieren der artspezifischen DNA-Sequenzen dient dazu, auch sehr geringe Mengen DNA nachweisbar zu machen und Fehlerquellen wie beschädigte DNA-Abschnitte zu minimieren.

Schritt 5: Sequenzierung - Vom Code-Knacken zur Buchstabensuppe

Die DNA-Kopien werden nun erneut auf die Reise geschickt. Der fünfte Schritt, die Sequenzierung, findet in einem Labor außerhalb des Thünen-Instituts statt. Bei der DNA-Sequenzierung wird der genetische Code entschlüsselt, indem die Reihenfolge der Basen in der kopierten DNA-Sequenz bestimmt wird.

Das Ergebnis der Sequenzierung wird als maschinenlesbare Datei zurück an das Thünen-Institut geschickt. Diese Datei enthält den entschlüsselten genetischen Code, der für das menschliche Auge eher wie eine Buchstabensuppe aussieht. Allerdings enthält die DNA-Suppe nur vier Buchstaben in verschiedenster Abfolge: Adenin (A), Cytosin (C), Guanin (G) und Thymin (T). In der Buchstabensuppe wird zusätzlich zu jeder Base auch jeweils eine Qualitätsinformation angegeben. Denn manche Buchstaben sind bereits „angebissen“. Wenn eine Sequenz beschädigt ist oder nicht vollständig vorliegt, mindert dies die Qualität.

Schritt 6: Datenaufbereitung - Ab in die Pipeline

Die Datei mit der Basen-Buchstabensuppe wird nun mithilfe mehrerer bioinformatischer Programme ausgelesen und aufbereitet. Die Aneinanderreihung dieser Programme wird als Pipeline bezeichnet.

Wie sieht die Pipeline am Thünen-Institut aus?

Die Pipeline, die im Wildbienen-Monitoring verwendet wird, basiert auf Open Source Code und ist öffentlich verfügbar. Das sorgt nicht nur für Transparenz der Methode, sondern gibt auch anderen Forschungsprojekten die Möglichkeit, die Programmreihenfolge zu nutzen.

In der Pipeline werden zum Beispiel angebissene Buchstabengruppen, das heißt genetische Informationen mit geringer Qualität, aussortiert. Außerdem wird die Buchstabensuppe reduziert: Dopplungen gleicher Sequenzen werden gezählt, die Anzahl an anderer Stelle vermerkt und die Kopien gelöscht. Schließlich bleibt die Information übrig, ob eine bestimmte Art, die von anderen Arten genetisch abgrenzbar ist, in der Nisthilfe vorkam. Um herauszufinden, um welche Art es sich handelt, werden die reduzierten Sequenzen mit einer Datenbank verglichen, in der Sequenzen den entsprechenden Arten zugeordnet sind.

Die Methode - Möglichkeiten und Grenzen

Was können wir mithilfe dieser Methode herausfinden?

1. Identifikation von Wildbienen und Wespen auf Artebene

Viele Wildbienenarten, die in den Nisthilfen vorkommen, sind aufgrund der Fotos ihrer Niströhren nur auf Gattungsebene bestimmbar. Mithilfe der DNA-Analyse sind viele davon auf Artebene auflösbar.

2. Pflanzenanalyse: Bestimmung von Nahrungs- und Nistressourcen

Durch die DNA-Analyse können Informationen zu Nahrungs- und Nistressourcen, die die Nisthilfe-Bewohner genutzt haben, gewonnen werden. Durch die Analyse von Pollenrückständen und Blattmaterial können wir Aussagen darüber machen, mit welchen Pflanzen die Bewohner interagiert haben.

3. Hinweise auf genetische Vielfalt erfassen

Individuen einer Art weisen kleinste Unterschiede in der Reihenfolge der Basenpaare in ihrer DNA-Sequenz auf. Wenn sie sich zu mehr als 3 Prozent unterscheiden, handelt es sich um eine andere Art. Wenn die Unterschiede weniger als 3 Prozent betragen, ist dies ein Hinweis auf genetische Vielfalt innerhalb einer Art.

Was sind die Grenzen dieser Methode?

1. Es können keine Aussagen über die Häufigkeit der Art in der untersuchten Nisthilfe gemacht werden. Dafür ist der Abgleich mit den Daten aus den Nisthilfebrettchen-Fotos nötig.

2. Die Umwelt-DNA kann mit der Ausschab-Methode nur einmal im Jahr störungsfrei entnommen werden. Die Entnahme ist erst ab September, wenn alle Wildbienen ausgeflogen sind und der im Wildbienen-Monitoring entwickelte Ausflugrucksack eine Wiederbesiedlung größtenteils verhindert hat, möglich. Die DNA in den Nisthilfen ist von natürlichen Abbauprozessen betroffen. Im Laufe des Jahres werden die genetischen Informationen über Arten, die zu Beginn des Jahres in der Nisthilfe waren, also weniger. Bisherige Vorher-Nachher-Vergleiche mit den Nisthilfebrettchen-Fotos weisen aber darauf hin, dass die Abbauprozesse in dieser Zeit gering ausfallen.